- トップページ >

- 東京国立博物館の取組み|アクセシブル・ツーリズム推進事例

東京国立博物館の取組み 東京都台東区上野公園13-9

誰もがアクセスでき、みんなが楽しむ博物館を目指して

東京国立博物館本館

東京国立博物館本館

東京国立博物館(愛称トーハク)では以前からバリアフリーマップの製作や「盲学校のためのスクールプログラム」の実施、触知図を使った館内案内、触察ツールの製作、聴覚障害者には講演会等での音声認識アプリやヒアリングループを使っての情報保証等の環境整備を行っています。また、東京国立博物館生涯学習ボランティアのバリアフリー班による視覚支援学校児童生徒へのスクールプログラムを実施してきました。

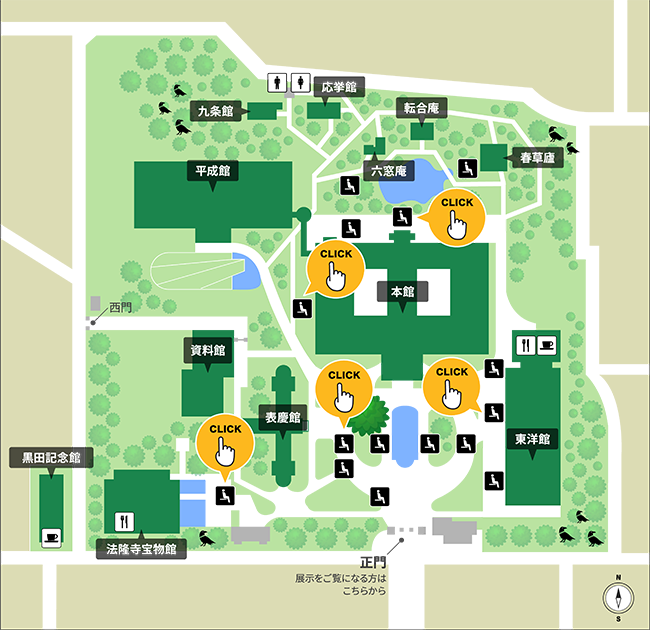

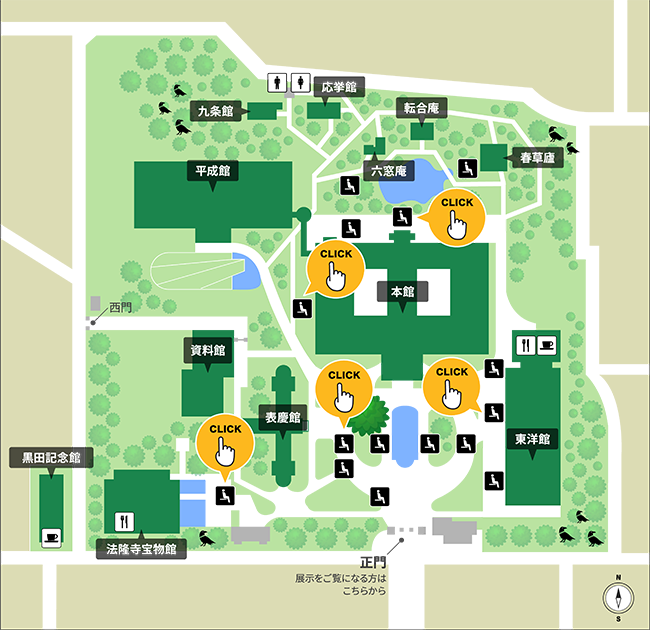

2022年プラハにおける第26回国際博物館会議(ICOM)において、「博物館は一般に公開され、誰もが利用でき、包摂的であって、多様性と持続可能性を育む」という一文を追加した新たな博物館定義が採決され、博物館において、多様な人々が来館できる環境と配慮の環境整備がより求められることになりました。当館では以前からのバリアフリーの取り組みに加え、2023年から東京国立博物館ウェブサイトに照明の程度や周囲の音など光や音の感覚情報を表したセンサリーマップを公開しており、視覚や聴覚、嗅覚、味覚など五感に敏感に反応し日常生活に困難を感じる感覚過敏の方でも安心して快適に博物館を楽しむことができます。英国等においては一般的なことですが、国内においては事例が少ない取組みです。「誰もがアクセスでき、みんなが楽しむ博物館」に向けたセンサリーマップの製作・公開について、東京国立博物館学芸企画部博物館教育課長の鈴木みどりさんにお話を伺いました。

東京国立博物館本館

東京国立博物館本館

創立150年記念事業としてセンサリーマップの製作を検討

創立150年にあたり、「みんなが楽しむ博物館」をコンセプトにどんなことを目指していくかを各部署でディスカッションを行い、具体的なアイディアを出し合いました。感覚過敏の人への対応を英国留学中に見聞してきたスタッフの思いもあり、当部署では、センサリーマップの製作について提案をしました。英国では多くの博物館がセンサリーマップを提供していることや映画館やスーパーマーケットでもセンサリーフレンドリーアワーを設けるなど感覚過敏の方でも安心してアクセスできる取り組みが進んでいます。このセンサリーマップの製作を提案した結果、採択を受けました。

アクセシブル・ツーリズム推進シンポジウムでの相談が糸口となって

2021年12月にセンサリーマップ製作が開始されましたが、先行事例の調査や方向性の検討段階においてマップの具体的対象者や調査方法がなかなか定まりませんでした。日本に事例や製作基準が無かったことが要因です。その糸口が見えたのは2022年1月の東京都アクセシブル・ツーリズム推進シンポジウムにおいて、オンライン相談を活用して当館職員が相談を始めたことでした。アクセシブル・ツーリズムの観点から感覚過敏な人を博物館でどうサポートすべきかを相談をしたところ、ユニバーサルツーリズムの専門家より、望む配慮は個人差があり一律に考えるべきではないというアドバイスをいただきました。また、強い光や大きな音により刺激から外出や観光見学をためらっている人がいることや、刺激の種類、強弱、場所等の事前情報があることで安心して出かけることができる等のことも知りました。感覚過敏症の当事者組織や実際の現場調査に参加いただける当事者の方々もご紹介いただき、館内調査を7月から8月にかけて計4回実施することができました。調査にご協力いただいた皆様は感覚に特性があり、自閉スペクトラム症などの発達障害がある方で、さらに、博物館などの施設にも興味をお持ちいただき、自分の感じたことを自分の言葉で表現できる方たちでした。光の度合いや音の度合いについてもそれぞれ違う特性がある方たちに調査日ごとに協力いただいたことで、同じ場所でも違う感じ方をすることが判明し、様々な調査結果を得ることができました。

当事者による主観的調査と客観的調査による科学的裏付け

当事者の方たちとの調査方法は、それぞれの展示室を「光」「音」「人混み」「休憩場所」に分けて、どう感じるかを職員が同行し、メモを取るかたちで実施しました。この当事者調査ではそれまで気付かなかった点が多くありました。例えば角部屋では耳が詰まるような感じがする方がいる、休憩場所として案内している場所のいくつかでは光や音、人混み等の刺激が強く、実は休憩場所に適していない等です。人によって刺激や苦手なことが違うことも理解できました。当事者による館内調査を経てセンサリーマップに反映するべき観点を次のようにまとめました。①刺激がある場所の表示だけではなく心地よい過ごし方も表示②人による感じ方の違いを考慮した表記方法の工夫、場所の特徴と客観的事実のみを掲載③館内だけではなく屋外も表示④マップを読み解くことが苦手な方に配慮して文字情報でも提供⑤特性により理由がわかると納得しやすいことがあるので、刺激の原因を説明などです。

当事者による主観的調査の後、明治大学理工学部建築学科建築環境計画研究室(上野研究室)の協力を得て、光と音の計測による客観的調査を行いました。これにより当事者調査の際のコメントの裏付けを取ることができました。例えば耳が詰まるようだとコメントがあった角の部屋は、周波数の特徴的な音色があることが判明したことなどです。

みんなが楽しむ博物館のさらなる取り組みに向けて

トーハクなび:休憩スポット

トーハクなび:休憩スポット

センサリーマップ:座れる場所(屋外マップ)

センサリーマップ:座れる場所(屋外マップ)

こうした調査結果をもとにWeb画面の構成や表示方法等試行錯誤が繰り返され、2023年3月にセンサリーマップは公開されましたが、センサリーマップがどのような時に使われるか分かりにくいという指摘もありました。そもそも感覚過敏については多くの方々は認知されておらず、センサリーマップの目的や使用場面を説明しなければどのようなマップなのか伝わりませんでした。そこでマップの記載内容だけでなく、その目的や使い方を説明した公式動画「センサリーマップを使ってトーハクを歩こう」を製作しました。さらにセンサリーマップと鑑賞ガイドアプリをリンクさせ、主だった休憩スポットの混雑具合、明るさや騒音レベル等の目安を表示、休憩を取りながらゆっくり巡るコツなども紹介しました。また案内ボランティアの現場研修を行い、どんな方々がどんな場面で使用するかを理解した上で、センサリーマップを見ながら館内を移動し、使い方や案内の仕方を学びました。このように、感覚過敏の理解やセンサリーマップの普及についても取り組んでいます。

当館のセンサリーマップは感覚に特性のある自閉スペクトラム症の方々にご協力をいたき、その特性に合ったマップを製作しましたが、センサリーマップがあればすべてが解決するわけではありません。感覚過敏の方に対する取り組みは他にもあります。カームダウンスペースや防音のためのイヤーマフ、気持ちを落ち着かせるためのおもちゃ等、個人の特性によって必要な対応が異なるため、センサリーマップ以外のツールやクワイエットアワーなどの取り組みも取り入れ、誰もが心地よく過ごせてみんなが楽しむ博物館の環境整備をこれからも行っていきたいと思います。

トーハクなび:休憩スポット

トーハクなび:休憩スポット

センサリーマップ:座れる場所(屋外マップ)

センサリーマップ:座れる場所(屋外マップ)

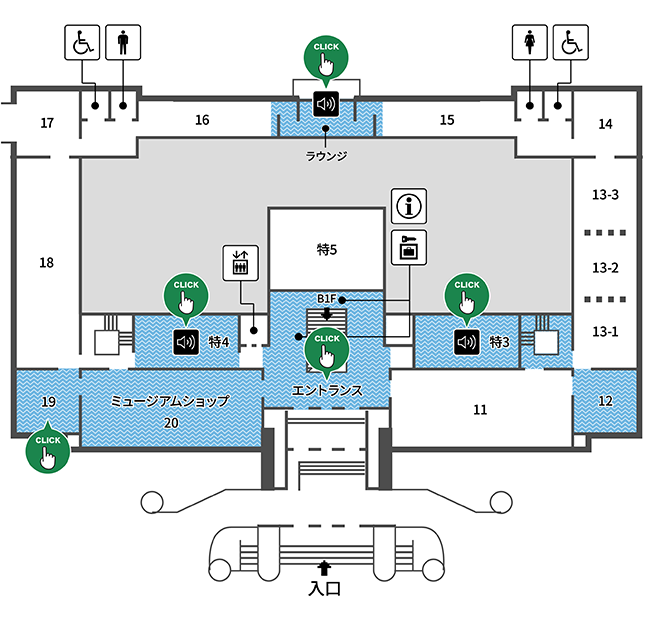

センサリーマップ:音情報(本館1階)

センサリーマップ:音情報(本館1階)

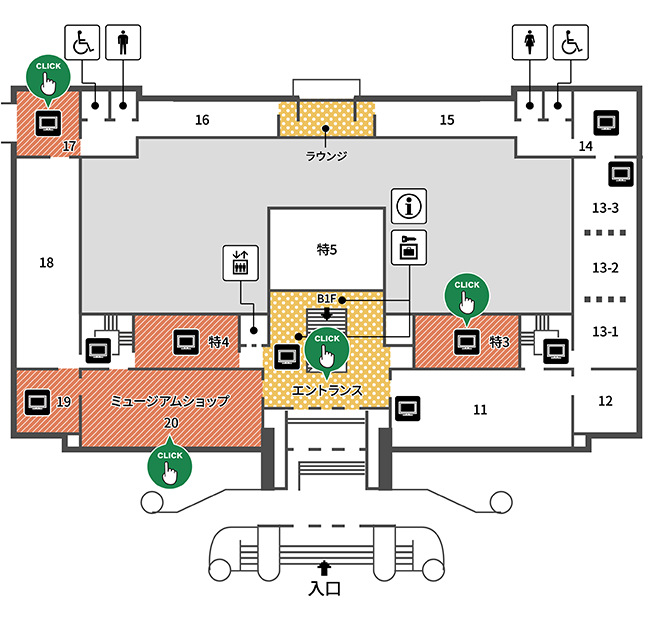

光情報(本館1階)

光情報(本館1階)

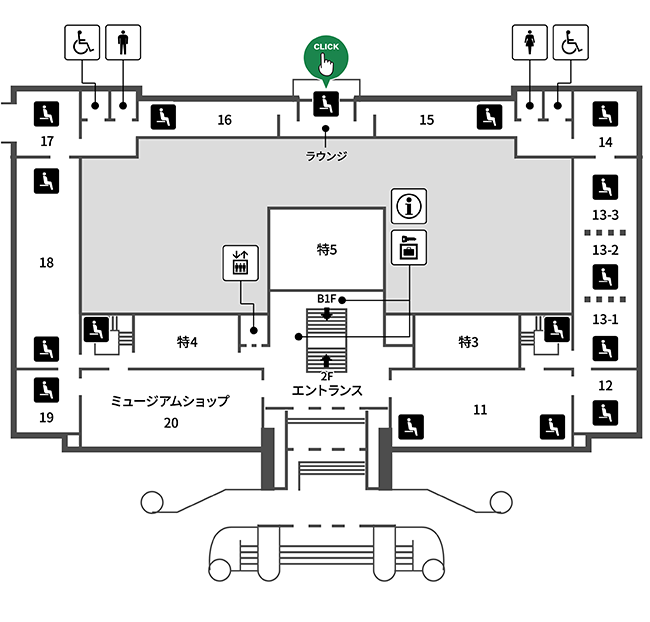

座れる場所(本館1階)

座れる場所(本館1階)

動画 【オンラインギャラリートーク】5月「センサリーマップを使って、トーハクを歩こう」鈴木みどり(博物館教育課長)、増田万里奈(博物館教育課教育普及室アソシエイトフェロー)YouTube. 2023-06-22.

ソーシャルメディアアカウント

ソーシャルメディアアカウント

誰にでも優しく、

どこへでも行ける 東京。

観光は誰にとっても自由で、どこへだって行けるはず。

「行きたいところを旅する」ということは

人生を豊かにしてくれます。

東京は、あなたが訪れてくれることを歓迎します。

伝統・歴史・文化・自然・テクノロジー、

そしてなにより笑顔に出会えることでしょう。

アクセシブル・ツーリズムを

もっと身近に、もっと楽しく。