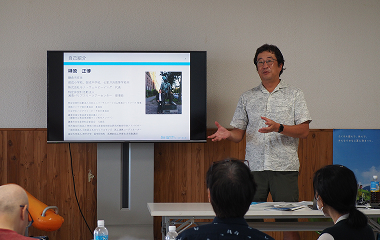

開催当日は、旅行会社社員や都内で自然体験型学習を提供している事業者に加え、障害者と介助者が参加しました。講師には、バリアフリービーチの設営と運営に取り組むNPO法人湘南バリアフリーツアーセンターの榊原正博理事長を迎え、2日間にわたり実際に設営作業や運営についての研修を行いました。

会場は、東京港から高速船で約2時間半の新島です。1日目は座学と車いすの操作体験、2日目には、新島港に隣接する黒根海岸でバリアフリービーチ運営体験が実施されました。

お探しの情報はこちらから検索できます

バリアフリビーチの魅力

海は眺めるものでなく、入って遊ぶもの。バリアフリービーチは障害者と支援者が楽しむことができる活動です。

実施時ポイント

・アクセス…車いす利用者が乗降車可能な駐車スペース、駐車場からの移動、砂浜での移動の確認

・シャワー…濡れても良い椅子の準備

・更衣スペース…成人が横になって着替えるスペースが必要

・トイレ…車いす使用者用トイレが必要

都内の開催実績

新島黒根海岸、葛西臨海公園

東京都では、障害者や高齢者等が東京の自然を安心して楽しめる「誰もが楽しめる自然体験型観光」を推進しています。新島にて、令和6年9月に開催した「新島バリアフリービーチ」の様子をお伝えします。

開催当日は、旅行会社社員や都内で自然体験型学習を提供している事業者に加え、障害者と介助者が参加しました。講師には、バリアフリービーチの設営と運営に取り組むNPO法人湘南バリアフリーツアーセンターの榊原正博理事長を迎え、2日間にわたり実際に設営作業や運営についての研修を行いました。

会場は、東京港から高速船で約2時間半の新島です。1日目は座学と車いすの操作体験、2日目には、新島港に隣接する黒根海岸でバリアフリービーチ運営体験が実施されました。

医療機器のエンジニアを務めていた榊原理事長は、研修で訪れたスウェーデンで、障害者がビーチでリラックスして過ごす姿に感動したことをきっかけに、バリアフリービーチを日本でも実現しようと決意したことを話されました。アクセスマットや水陸両用の車いすなどを導入して、神奈川県鎌倉市材木座海岸での活動を皮切りに、現在は全国50カ所以上でバリアフリービーチの運営や支援をしています。

榊原理事長は、障害の種類や接し方、障害者とバリアの関係について説明しながら、「バリアフリーは、障害のある人が安心できる場所を提供すること」とバリアフリーの本質を伝えました。また、バリアフリービーチについて、「海は眺めるものではなく、入って遊ぶもの」とし、障害者とその支援者も楽しむことができる活動とすることが重要であると説明しました。

講演の中では、障害者と接する際のポイントも説明されました。支援を申し出る際には、以下の3つのキーワードを用いながら伝えることが効果的とのことです。

①何かお手伝いしましょうか?

②何かお困りですか?

③何をすれば良いですか?

「大丈夫ですか?」と聞くと「大丈夫です」と返してしまう人が多くいます。障害は人によって千差万別で、同じ障害は世の中にありません。その障害のプロフェッショナルは、その人しかいません。本人に聞くのが一番のサポートになります。

さらに、バリアフリービーチ実施において必要な環境整備のポイントを示しました。

1.駐車スペース

車いすの人が運転する場合や、車いすへ乗り移りをする場合、隣の車との間に140cm以上の空間が必要になる。

2.駐車場からのアクセス

傾斜に砂が被っている場合、車いす当事者だけでなく、介助者も足を滑らせる恐れがあるので、できるだけ砂が少ない方が良い。障害者は、荷物が健常者より多く、移動が大変になるケースが多いため、距離に配慮する。

3.砂浜へのアクセス

砂浜にアクセスマットを引いた場合でも、その手前に砂が溜まっているとアクセスできないので、通路の連続性に気をつける。車いすは1〜2cmの段差や隙間でも行動不能になる場合がある。

4.シャワー

自分の車いすを利用してシャワーを浴びることは無いため、専用の車いすや濡れても良い椅子に移乗する必要がある。シャワーノブの高さやノブ操作に力が必要な場合、サポートが必要な場合もある。

5.更衣スペース

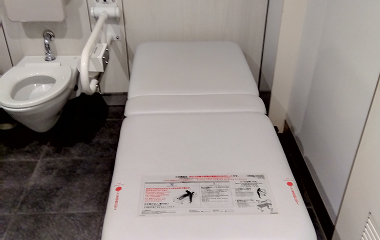

成人が横になって着替えができるベッドが必要になる。家族を除き、同性介助が原則。

6. トイレ

車いすで入れる広さの個室が必要。成人が横になっておむつ交換ができるベッドがあると良い。

7.海から上がる時

原則として水陸両用車いすを使用する。濡れることで重さも増え、足場も悪くなり、最も労力が必要なため、むやみに抱えて上がらない。

講演後、新島港近隣にて、榊原氏及びプランニング・ネットワーク ユニバーサルアドバイザー、オフィス・フチ代表の渕山知弘氏のリードにより、車いすや水陸両用車いす「モビチェア」の乗車と介助、車いすけん引装置「JINRIKI」の使用を実体験しました。

〇車いす実体験

・車いすの基本的な操作方法を学んだ上で、悪路や坂などでのサポート方法を実体験。

〇水陸両用の車いす操作体験

・遊歩道から砂浜や海ヘスムーズに移動できることを実体験。今回使用した水陸両用車いすは水に浮く素材を利用しており、砂浜の移動から入水まで対応することが可能。

〇車いすけん引装置実体験

・車いすにけん引装置を装着し、斜面や砂浜での走行を支援。

・車いすだけでは移動できない場所もけん引装置の活用により移動しやすくなることを体感。

2日目は、バリアフリービーチの設営から始まりました。設営では、アクセスマットである「モビマット」を護岸から波打ち際まで敷き、車いすが走行しやすい道を作成しました。

準備が整うと、障害者は介助者と共にけん引装置付きの車いすと水陸両用車いすを使い波打ち際まで進み、海水浴を体験しました。潮流や波の状態を確認しながら、障害者1人に対して3人以上のサポート体制で2時間実施しました。海では、障害者も事業者も一緒になって楽しむことができ、あっという間の2時間でした。

バリアフリービーチ終了後、事業者はアクセスマットを撤収し、障害者のシャワーや着替えをサポートしました。新島港船客待合所出口すぐのところにあるシャワー室を利用し、障害者用にプラスチック製の濡れても問題のない椅子を持ち込みました。

船客待合所には車いす利用トイレ、授乳室とおむつ交換シートも整備されており、黒根海岸はバリアフリービーチに適した場所でした。

2日間のワークショップとモニターツアーを終え、旅行会社の社員は「上司の勧めで参加しましたが、非常に勉強になりました。具体的な商品化には至っていませんが、今回のワークショップのようなプログラムがあれば障害者向けツアーにも組み込めるはずです」と話しました。自然体験型学習の事業者からは「川でのプログラムにも応用できないか関心がある」と声が上がるほか、インバウンドツアーを企画する参加者からは「訪日旅行者向けに提案できるのではと感じました」と、それぞれの立場から発言が行き交い、新たなプログラムの造成に向けて手応えを感じた様子が伺えました。

また、障害者とその介助者として参加のモニターからも大変好評でした。「びっくりするほど楽しかった。障害のある娘がイキイキしていて、付き添いの私もとても楽しめました。水陸両用車いす、最高です。健常者の親の私も心地よく海を楽しめました。海に行く時にレンタルがあれば是非レンタルしたいです。」「専用機材の活用、そして声をかけてくださる皆さんにサポートしていただき、いつもは楽しめない海も一緒にリラックスして楽しむことができました」と嬉しいコメントをいただきました。

①新島への移動

東海汽船株式会社はバリアフリー設備の整備と係員による対応をしていますが、車いす使用者等の障害者がいる場合は事前連絡が必要です。

②宿泊

バリアフリー対応施設が限られています。手配の際には、障害の状況を宿泊施設に情報共有するとともに、早めの手配が必要です。

③島内の移動手段

タクシーやレンタカー事業者に対して、障害の状況を情報共有するとともに、早めの手配が必要です。

東京都では令和6年度から『誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金』制度を設けています。障害者や高齢者などが、東京の自然を安心して楽しめる観光プログラムを提供する事業者などに対して、プログラムの実施に必要となる備品などの導入経費の一部を補助する補助金を用意しています。記事で紹介したアクセスマットや水陸両用車いす等も補助金の対象となります。 詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/nature/