今回のモニターツアーでは、車いす利用の障害者に参加していただいたため、リフト付きバスを活用して移動しました。モニターツアーの参加事業者の中には、リフト付きバスを使うことが初めてという方も多かったため、バス乗務員よりリフト付きバスの乗降方法の説明を受けて、乗降支援を確認しました。1台ずつ乗車し、車いすを固定するため、通常のバスツアーよりも時間を要します。実際に障害者が参加するツアーを組む際には、乗降に必要な時間を考慮する必要性を再確認しました。

お探しの情報はこちらから検索できます

トレッキングの魅力

車いすけん引装置等の専門機材を活用することで、障害者等も山歩きを楽しむことができます。

実施時のポイント

・アクセス…リフト付きバスの活用

・必要な機材…車いすけん引装置、アウトドア用車いす、チューブレスタイヤの車いす

都内の開催実績

・払沢の滝

・檜原都民の森

東京都では、障害者や高齢者等が東京の自然を安心して楽しめる「誰もが楽しめる自然体験型観光」を推進しています。その一環として、令和6年11月7日に行われたワークショップに続き、檜原村の払沢の滝と都民の森にて障害者等向けのトレッキングモニターツアーを令和6年11月22日に開催しました。

ワークショップ詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.sangyo-rodo1.metro.tokyo.lg.jp/tourism/accessible/nature/co_shinjuku.html

今回のモニターツアーでは、車いす利用の障害者に参加していただいたため、リフト付きバスを活用して移動しました。モニターツアーの参加事業者の中には、リフト付きバスを使うことが初めてという方も多かったため、バス乗務員よりリフト付きバスの乗降方法の説明を受けて、乗降支援を確認しました。1台ずつ乗車し、車いすを固定するため、通常のバスツアーよりも時間を要します。実際に障害者が参加するツアーを組む際には、乗降に必要な時間を考慮する必要性を再確認しました。

払沢の滝のトレッキング開始前に、講師として招請した富士見高原リゾート株式会社の藤田然課長より、車いすけん引装置とアウトドア用車いすを活用した障害者のサポート方法について以下の説明を聞きました。

〇トレッキングのサポート方法

・原則として前方と後方に1名ずつサポートする。

・急な斜面では前方に2名と後方に1名でサポートする。

・道の広さ等を見て臨機応変に対応する。

・積極的に声をかけることで、障害者を安心させる。また、障害者からも声掛けしやすいようにする。

旅行会社などの参加者は、車いすけん引装置付き車いすとアウトドア用車いすの前後に付いてサポートを行い、実際に障害者のトレッキングを支援する体験をしました。なお、けん引装置を装着した車いすについては、山道でのパンク等のトラブルを避けるためにチューブレスタイヤのものを用意しました。

払沢の滝は、檜原村にあり、日本の滝百選の一つです。駐車場から滝つぼまでは、徒歩15分程度の遊歩道(非舗装箇所や階段もあり)となります。

今回のモニターツアーでは、視覚障害者の誘導は専任の方に対応いただき、参加者はその様子を見学しました。トレッキングにおいては、道幅、坂の角度、段差、前後左右に何があるかなど、より詳細に情報提供が必要になることや、位置や方向を伝える際にはクロックポジションを有効に活用できることを学びました。

視覚障害者の歩行誘導には2人分の道幅があることが望ましいと言われています。また、山道での車いす使用者の支援も複数人でサポートする必要があることから、十分な道幅を確保することが必要です。一方で、トレッキングにおいては、道幅が狭い場合もあり、臨機応変な対応も必要となります。当日は来訪者が多く、往来する歩行者が譲り合いながら交互に歩かなくてはならない狭い箇所もありました。安全なトレッキングを行うために、事前に通行箇所の状況や、すれ違うスペースを確認しておくことが必要です。また、障害者の状況に合わせて運営するため、時間に余裕を持った旅程の作成も重要です。

東京の最西端「檜原都民の森」では、三頭大滝トレッキングコースを散策しました。ウッドチップが敷かれたセラピーロードを、払沢の滝と同様、車いすけん引装置とアウトドア用車いすを利用して、車いす利用者のトレッキングを支援しながら、1時間ほど散策しました。また、旅行会社などの参加者も交互に車いすに乗り、支援される立場を経験することで、どのようなサポートが適切かを体験しました。とりわけ前後から声を掛けてもらうと安心できることを実感したとの声がありました。

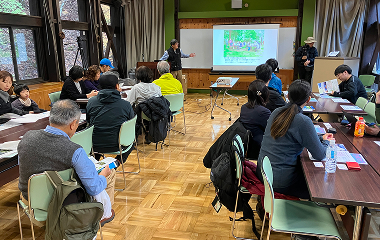

トレッキング体験後、富士見高原リゾート課長藤田氏よる講演と、参加者によるモニターツアーの意見交換会を行いました。

同社では、「誰ひとり取り残さない」「誰とでも気軽に」を目標に、「誰とでも楽しめる場」を提供するため、物理的・社会的・経済的なバリアの軽減に努め、「行ける」「行きたい」「また行ける」というユニバーサルツーリズムを実践しています。そして、誰とでも楽しめる観光地域づくりは、共に遊ぶ、共に楽しむ=共に創ることが重要であると考えており、そのために考慮すべき点を以下の通り挙げました。

・特別なイベントだけでなく、普段から提供する。

・特定の技術や体力を要求せず、家族だけで挑戦できる選択肢を提供する。

・高所得層や特別な人的なつながりが無くても利用できる(価格、機会)。

・障害者、高齢者向けサービスでなく、一般の利用者も同じく利用できる。

また、富士見高原リゾートで多様な方に自然体験を楽しんでもらうために提供している機材やサービス内容が示されました。

・天空カート…自動運行で運転免許不要なため、多様な方が乗車できる。後部に車いす搭載可能。

・アウトドア用車いすHIPPOcampe…講習受講の上で貸し出し。

・JINRIKI…専用の車いすに装着した状態で無償で貸し出し。

・モバイルX(折り畳み式電動カート)…長距離は歩けないが、移動意欲のある高齢者や障害者向けに導入。

・パラモーション(ゴルフ用電動カート)…電動車いす使用者に悪路用として導入。座面が上がることにより立位をとることが可能。

さらに、地域の社会福祉協議会等と連携して、車いすけん引装置付き車いす等を活用して自然体験を提供する活動の紹介もありました。

事業者からはワークショップとモニターツアーを通じて、車いすけん引装置やアウトドア用車いすについての評価は高く、機会があれば活用したいとの感想がありました。また、東京の自然体験型観光を商品化に向けて検討したいとの積極的な声がありました。

障害者とその介助者からは、「舗装されていない場所を車椅子で移動することは今までにないとても貴重な体験。車いすの子供は、初めは恐る恐るの様子でしたが、前で引いてくださった方の明るい声掛けでどんどん緊張がほどけたのが分かりました。普段できない山登りは、貴重な体験となりました。」「緑の中でのお散歩が気持ちよく、空気も美味しく、ガイドさんに助けてもらいながら、歩きにくい段差や根の張った道も歩くことができました。」「ウッドチップの遊歩道であれば、自身が利用する簡易電動車いすでもトレッキングできることがわかりました。」などと好評でした。

東京都では令和6年度から『誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金』制度を設けています。障害者や高齢者などが、東京の自然を安心して楽しめる観光プログラムを提供する事業者などに対して、プログラムの実施に必要となる備品などの導入経費の一部を補助する補助金を用意しています。記事で紹介した車いすけん引装置等も補助金の対象となります。 詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/nature/